今やファッションとして日常に根付いているグラミチだが、ルーツは紛れもなくクライミングにある。それは、1970年代に“ストーンマスター”と呼ばれた伝説的ロッククライマー、マイク・グラハムによるクライミングパンツに端を発するブランドだからだ。本連載では、クライミングに心を掴まれたクライマーたちのメンタリティやライフスタイル、クライミングとの向き合い方に迫る。改めてグラミチの原点を辿る道標には、図らずも今を生き抜くエッセンスが内包されていた。

- NAME

- 内藤直也

- TITLE

- (有)フロンティア スピリッツ 代表取締役

- AREA

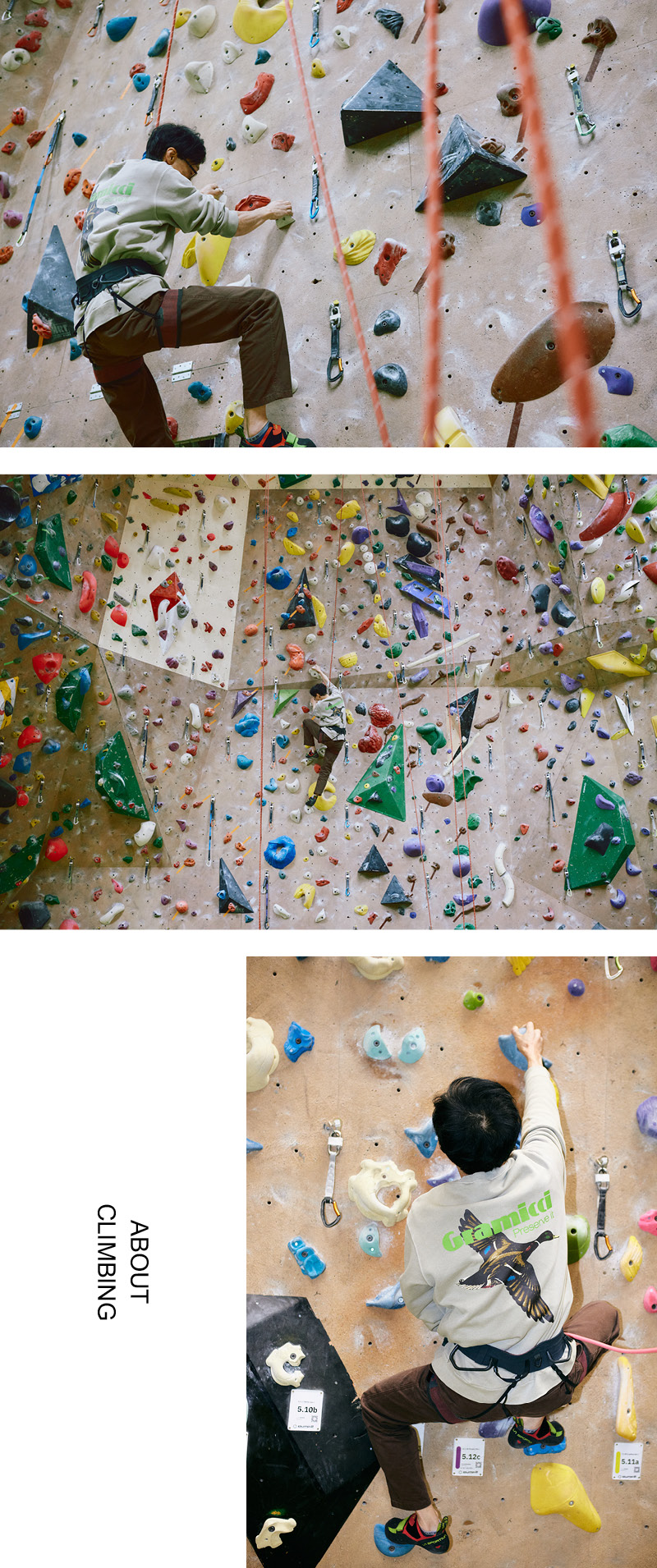

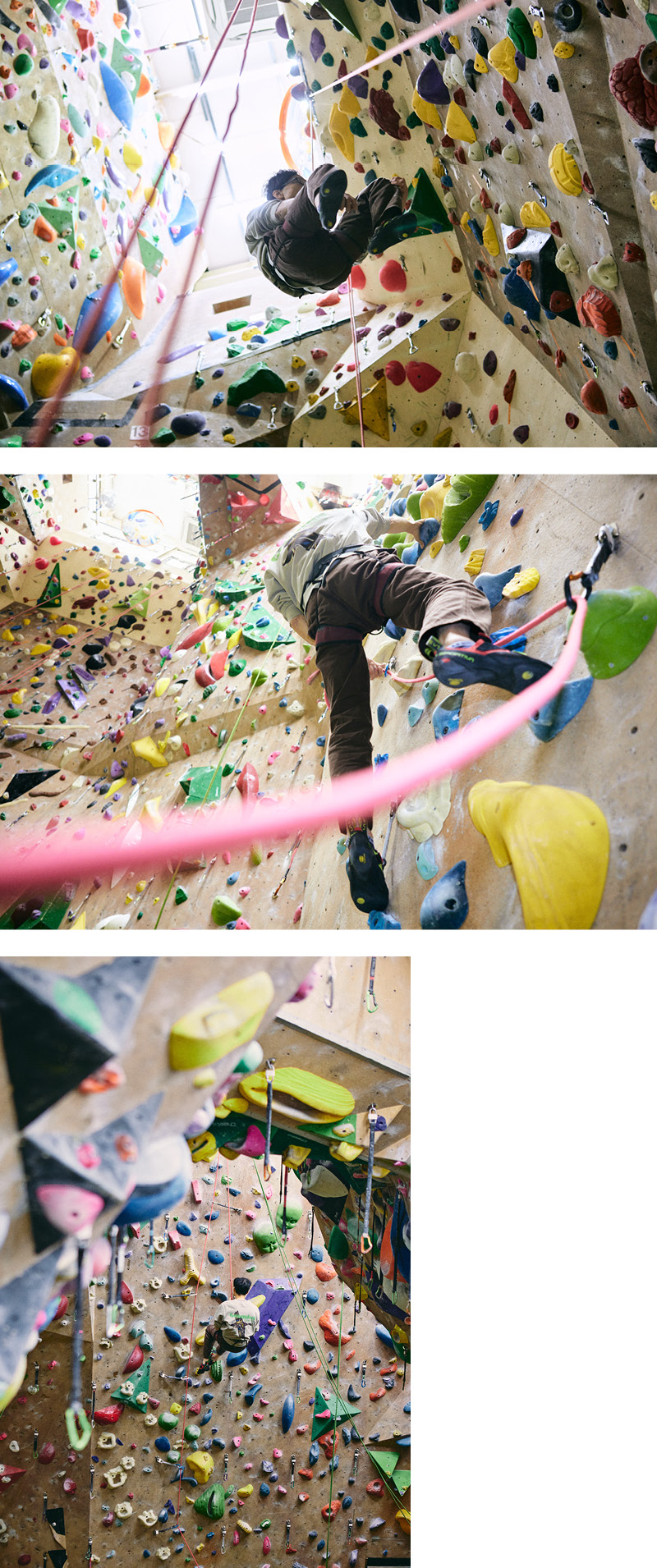

- PUMP2 川崎

- PROFILE

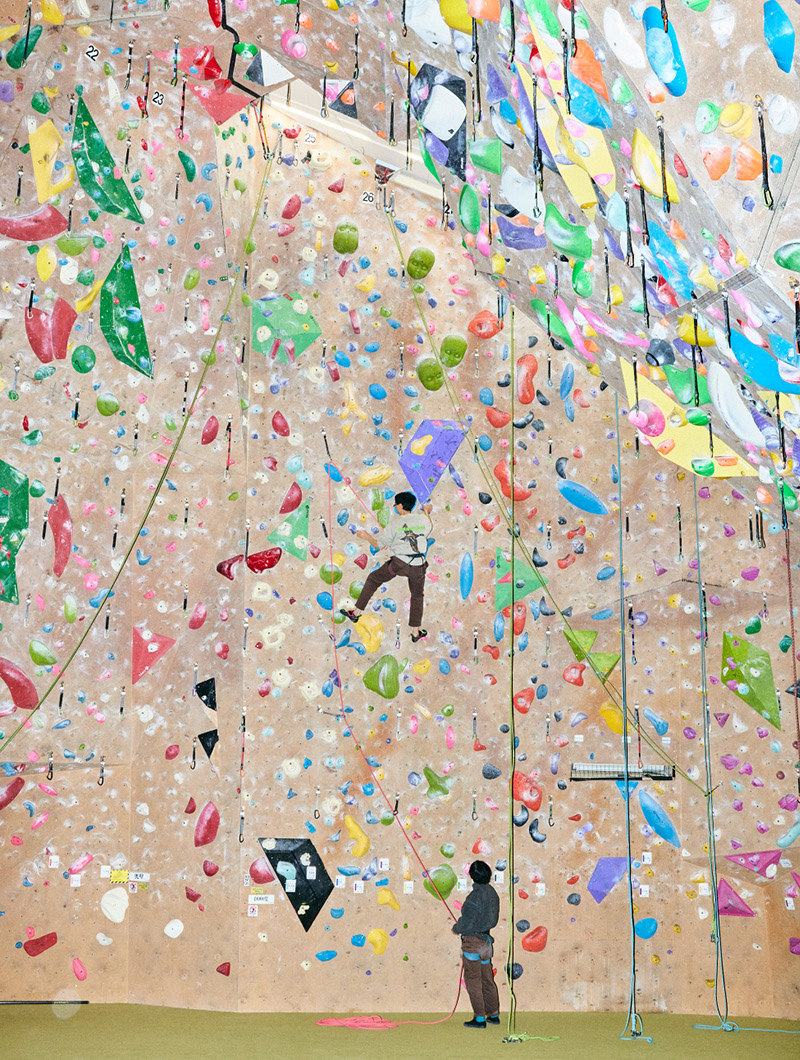

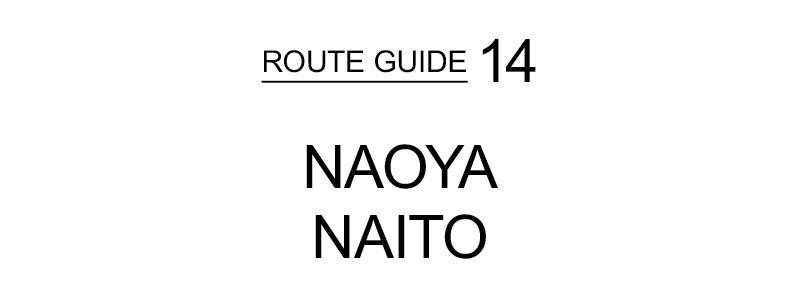

- 1962年生まれ。東京都出身。クライミング黎明期である1970年代からクライミングと共に生き続けるレジェンド。クライミングジム「PUMP」を運営する他、ガイドブックの制作等を通じて、日本のクライミング業界に多大なる功績を残している。 クライミングに携わる人達で、内藤直也の名を知らない者はいないだろう。日本がまだ、クライミング前夜だった1970年代からその魅力にのめり込み、仲間と山で遊び、今も未知なるルートを開拓するため、北は北海道から南は沖縄まで岩を登り続けている。そんな、クライミング業界の重鎮にして、一人のクライマーである内藤さんにしか歩めないクライミング史の一端を辿る。

―――まずは、クライミングを始めたきっかけを教えてください。

中学2年のとき、「山の学校」という毎年夏にやる学校の行事に参加して、北アルプスの槍ヶ岳を登ったんです。そのときに、ロッククライミングをやっている人を初めて目にして、単純にカッコイイという印象を抱いたことを鮮明に覚えています。一番仲のいい親友と“今度登ってみようぜ”って。その後、実際にその親友と早速丹沢に行きました。

山登りをするつもりだったんですが、道を間違えて沢に入ってしまったんです。ロープを使わなきゃいけない場所で、親友と二人で死にかけたんですが、たまたま沢登りに来ていた人達に助けてもらって命からがら帰ってこられました。そのとき、槍ヶ岳で初めてみたロッククライミングと丹沢で助けてもらったロープクライミングがオーバーラップして、こういう技術が山登りには必要なんだと学びました。

中学2年のとき、「山の学校」という毎年夏にやる学校の行事に参加して、北アルプスの槍ヶ岳を登ったんです。そのときに、ロッククライミングをやっている人を初めて目にして、単純にカッコイイという印象を抱いたことを鮮明に覚えています。一番仲のいい親友と“今度登ってみようぜ”って。その後、実際にその親友と早速丹沢に行きました。

山登りをするつもりだったんですが、道を間違えて沢に入ってしまったんです。ロープを使わなきゃいけない場所で、親友と二人で死にかけたんですが、たまたま沢登りに来ていた人達に助けてもらって命からがら帰ってこられました。そのとき、槍ヶ岳で初めてみたロッククライミングと丹沢で助けてもらったロープクライミングがオーバーラップして、こういう技術が山登りには必要なんだと学びました。

―――その後、どのようにして山登りの技術を習得していったんですか?

家の近所に「世田谷山友会」という山岳会があり、本当なら中学生は入れないんですが、とりあえず集会に参加すると“結構デカいから入ってもいいよ”と運よく入会させてもらいました。そこには大学生のクライマーがいて、山や沢に連れて行ってもらったことで基礎を身に着けていきました。

―――身長が大きくてラッキーでしたね。高校生も「世田谷山友会」での活動が主だったんですか?

そうですね。「世田谷山友会」での活動を継続しながら、高校には山岳部がなかったので、数少ない仲間と山登りが好きな先生を集って、自分で同好会を作りました。ちなみに、当時は世の中のルールで高校生はロッククライミングが禁止されていたんです。こっそり登ってはいましたが、おおっぴらにはできずモヤモヤが蓄積されていきましたね。

家の近所に「世田谷山友会」という山岳会があり、本当なら中学生は入れないんですが、とりあえず集会に参加すると“結構デカいから入ってもいいよ”と運よく入会させてもらいました。そこには大学生のクライマーがいて、山や沢に連れて行ってもらったことで基礎を身に着けていきました。

―――身長が大きくてラッキーでしたね。高校生も「世田谷山友会」での活動が主だったんですか?

そうですね。「世田谷山友会」での活動を継続しながら、高校には山岳部がなかったので、数少ない仲間と山登りが好きな先生を集って、自分で同好会を作りました。ちなみに、当時は世の中のルールで高校生はロッククライミングが禁止されていたんです。こっそり登ってはいましたが、おおっぴらにはできずモヤモヤが蓄積されていきましたね。

―――そんな決まりがあったんですね。初めて知りました。

フラストレーションを溜め込んでいたので、大学に入ると即山岳部に入部しました。結構有名な山岳部で、これでクライミング三昧の生活が送れるぞ!と思っていたんですが、監督が山思考の人で“ロッククライミングより、まず山を登れ”と・・・。別のところでクライミングをやるしかないなと思っていた矢先、フリークライミングの文化が日本に入ってきたんです。東京駅の常盤橋公園に4~5mくらいの石垣があり、そこがフリークライミングの練習場になっているという情報を得て、早速様子を見に行きました。

すると、ちんちくりんのおばちゃんが石垣をスイスイ登っている姿が目に入り、自分にも余裕でできるだろうとトライしてみたんですが、一歩目から全然無理でした。そのとき、クライミングの奥深さを痛感しましたね。後から知ったんですけど、その人、クライミング界のレジェンド・室井由美子さんだったんですよ。その他、平山ユージだったり名だたるクライマーが常盤橋公園に集まっていて、私は親からもらった定期券を大学ではなく、常盤橋公園行きに変えて、とにかく毎日通いました。蓄積されたフレストレーションを、やっと吐き出すことができましたね。

―――当時、常盤橋公園がクライミングの聖地だったんですね。

夜な夜なクライマーが集まって、腕を競い合っていました。クライミングの技術は常盤橋公園で学びながら、大学の山岳部でも年間80日くらいは山に入っていたので、自然のなかで大きな岩場を登る体験を積み重ねていきました。

フラストレーションを溜め込んでいたので、大学に入ると即山岳部に入部しました。結構有名な山岳部で、これでクライミング三昧の生活が送れるぞ!と思っていたんですが、監督が山思考の人で“ロッククライミングより、まず山を登れ”と・・・。別のところでクライミングをやるしかないなと思っていた矢先、フリークライミングの文化が日本に入ってきたんです。東京駅の常盤橋公園に4~5mくらいの石垣があり、そこがフリークライミングの練習場になっているという情報を得て、早速様子を見に行きました。

すると、ちんちくりんのおばちゃんが石垣をスイスイ登っている姿が目に入り、自分にも余裕でできるだろうとトライしてみたんですが、一歩目から全然無理でした。そのとき、クライミングの奥深さを痛感しましたね。後から知ったんですけど、その人、クライミング界のレジェンド・室井由美子さんだったんですよ。その他、平山ユージだったり名だたるクライマーが常盤橋公園に集まっていて、私は親からもらった定期券を大学ではなく、常盤橋公園行きに変えて、とにかく毎日通いました。蓄積されたフレストレーションを、やっと吐き出すことができましたね。

―――当時、常盤橋公園がクライミングの聖地だったんですね。

夜な夜なクライマーが集まって、腕を競い合っていました。クライミングの技術は常盤橋公園で学びながら、大学の山岳部でも年間80日くらいは山に入っていたので、自然のなかで大きな岩場を登る体験を積み重ねていきました。

―――内藤さんがクライミングジムを作るに至った経緯をお聞きしたいです。

大学生のときから、独立して仕事をしたいと思っていたんですが、まずは資金が必要だったり社会人経験がいるなと思い、村田製作所に就職しました。四季報で一番休みが多い会社っていうのが決めてだったのですが。結果的に凄く良い会社で色々と勉強させて頂きました。

社会人1年目に、たまたま山でアメリカ人の友達ができて、彼の誘いでサンフランシスコに行ったんです。そのとき、恐らく世界で初めてくらいのルートクライミングジム「シティロック」に連れて行ってもらって。一日中そこで登って“俺が日本でやるのはコレだ”って確信しました。

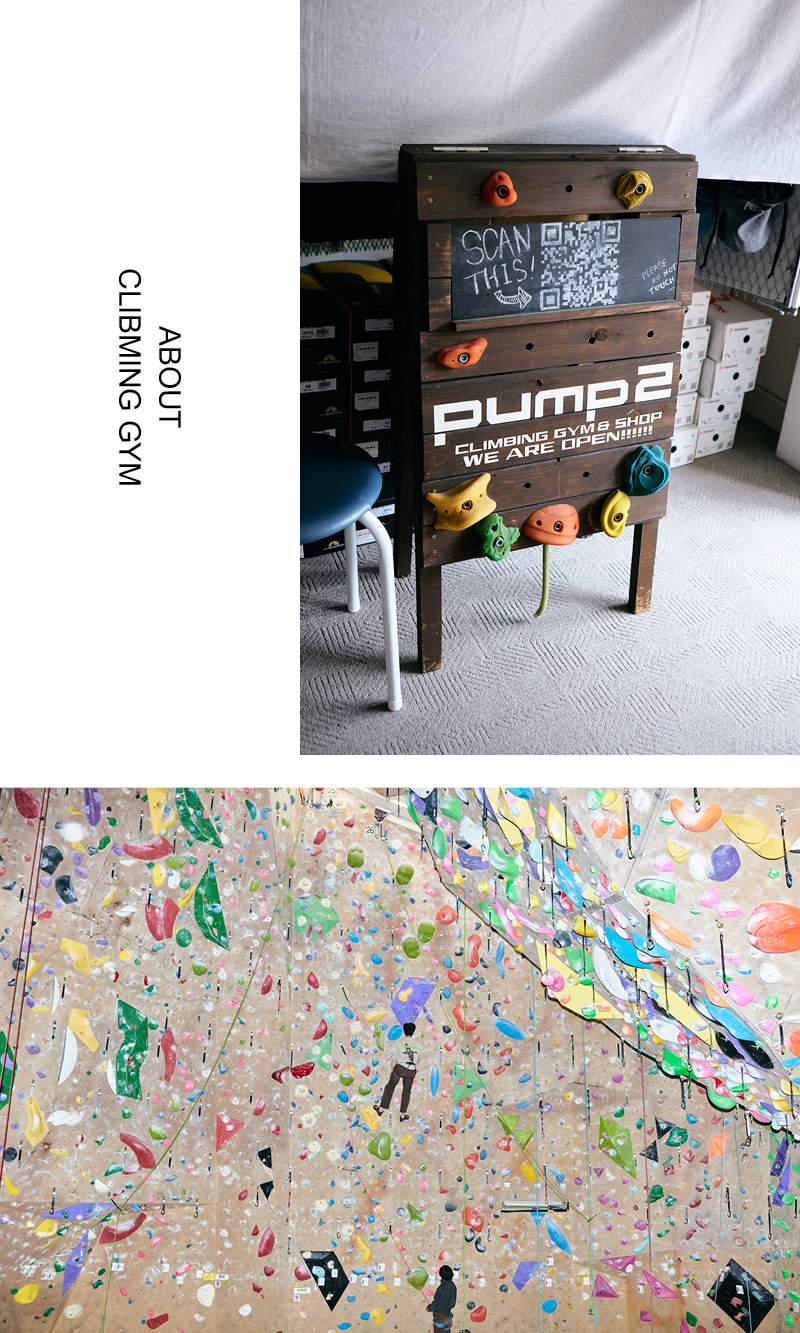

―――アメリカでの経験が、1992年にできた「PUMP」の原点だったんですね。実際に日本でルートクライミングジムを作るのは大変だったと思いますが、当時のことを教えてください。

まず物件探しから始めたのですが、知り合いが戸田公園に使っていない倉庫を持っていることが分かって。実際見に行ってみると、めちゃくちゃ汚かったんですが、天井も10mくらいあって場所として最高だった。仲間の助けもあって、なんとかオープンできましたね。

大学生のときから、独立して仕事をしたいと思っていたんですが、まずは資金が必要だったり社会人経験がいるなと思い、村田製作所に就職しました。四季報で一番休みが多い会社っていうのが決めてだったのですが。結果的に凄く良い会社で色々と勉強させて頂きました。

社会人1年目に、たまたま山でアメリカ人の友達ができて、彼の誘いでサンフランシスコに行ったんです。そのとき、恐らく世界で初めてくらいのルートクライミングジム「シティロック」に連れて行ってもらって。一日中そこで登って“俺が日本でやるのはコレだ”って確信しました。

―――アメリカでの経験が、1992年にできた「PUMP」の原点だったんですね。実際に日本でルートクライミングジムを作るのは大変だったと思いますが、当時のことを教えてください。

まず物件探しから始めたのですが、知り合いが戸田公園に使っていない倉庫を持っていることが分かって。実際見に行ってみると、めちゃくちゃ汚かったんですが、天井も10mくらいあって場所として最高だった。仲間の助けもあって、なんとかオープンできましたね。

―――その3年後となる1995年に「PUMP2 川崎」ができたと。

当時は通りを挟んで向かいの場所にオープンしました。3年置きに店舗を作ろうと思っていて、1998年には大阪にジムを作りました。

―――大阪はやはり東京とは勝手が違ったんでしょうか?

関西の方は東京に比べてまだジムもほとんどなく、岩登りにお金を使うとか、東京人に対する偏見みたいなものがあって、最初は大変でしたね。だからまずは、クライマーを育てなきゃいけないと思い、スクールや大会をとにかくいっぱいやりました。すると、1年くらいでロッククライミング愛好家が増えて、軌道に乗せることができたんです。

じつは、大阪でジムを手掛けるまで、社会人と二足の草鞋を履いていたのですが、大阪に移り住んだタイミングで独立して、ジム一本で行くことになったんです。

―――1997年まで社会人としても働いていたんですね! その後はまた東京に戻り、ジム作りを?

2001年に東京に戻ってきたんですが、当時はまだ本格的なボルダジングジムがなかったんです。クライミングショップが併設されているような大きなボルダリングジムを作ろうと思い、国分寺に「B-PUMP」を作りました。大阪店と違って、オープン日から並びが出るほど人気がありました。室井登喜男君をはじめ、スタッフが凄く良かったのも人気の要因だったと思います。

―――日本にまだクライミングジムがほとんどなかった頃から普及を続けてこられたのは、何か目標があったんですか?

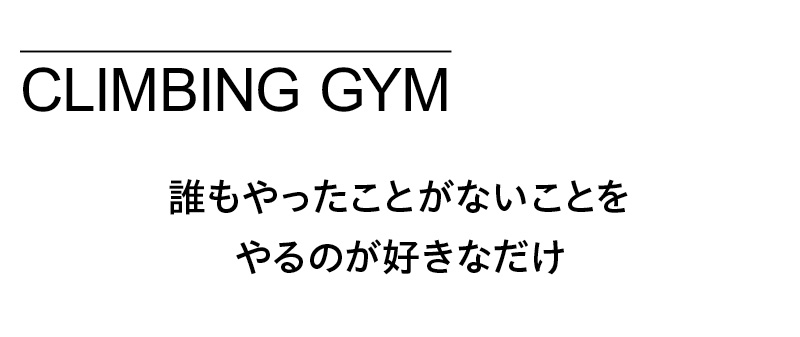

普及なんて高尚なものじゃないですよ。誰もやったことがないことを、やるのが好きなだけなんです。

当時は通りを挟んで向かいの場所にオープンしました。3年置きに店舗を作ろうと思っていて、1998年には大阪にジムを作りました。

―――大阪はやはり東京とは勝手が違ったんでしょうか?

関西の方は東京に比べてまだジムもほとんどなく、岩登りにお金を使うとか、東京人に対する偏見みたいなものがあって、最初は大変でしたね。だからまずは、クライマーを育てなきゃいけないと思い、スクールや大会をとにかくいっぱいやりました。すると、1年くらいでロッククライミング愛好家が増えて、軌道に乗せることができたんです。

じつは、大阪でジムを手掛けるまで、社会人と二足の草鞋を履いていたのですが、大阪に移り住んだタイミングで独立して、ジム一本で行くことになったんです。

―――1997年まで社会人としても働いていたんですね! その後はまた東京に戻り、ジム作りを?

2001年に東京に戻ってきたんですが、当時はまだ本格的なボルダジングジムがなかったんです。クライミングショップが併設されているような大きなボルダリングジムを作ろうと思い、国分寺に「B-PUMP」を作りました。大阪店と違って、オープン日から並びが出るほど人気がありました。室井登喜男君をはじめ、スタッフが凄く良かったのも人気の要因だったと思います。

―――日本にまだクライミングジムがほとんどなかった頃から普及を続けてこられたのは、何か目標があったんですか?

普及なんて高尚なものじゃないですよ。誰もやったことがないことを、やるのが好きなだけなんです。

―――グラミチとの出会いはいつ頃でしょうか?

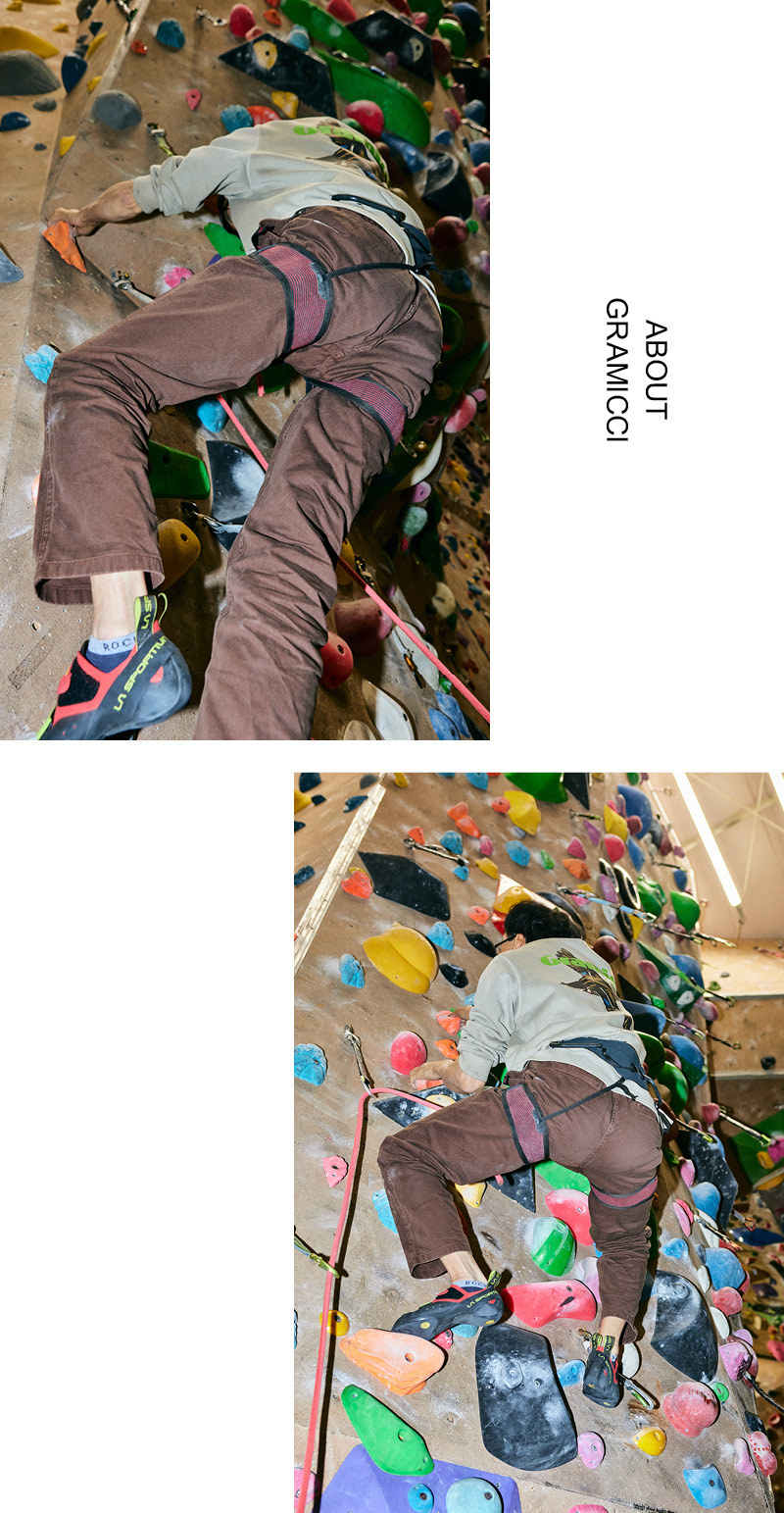

1990年代かな。ベージュのG-ショーツをよく穿いていました。ボロボロになるまで、長いこと愛用していて、最後はかみさんに“もう捨てなよ”って言われて泣く泣くサヨナラした記憶があります。

―――久しぶりに穿いて頂いたかと思うのですが、どうでしたか?

いやぁ、なんだか懐かしいですよね。あの頃の思い出が蘇ってくるというか。当時から思っていたんですが、生地がとにかく丈夫なのがいい。岩場って結構こすれてすぐに穴が空いちゃうんですが、グラミチは本当に長く愛用できますから。今日からまた、穿こうと思います。

1990年代かな。ベージュのG-ショーツをよく穿いていました。ボロボロになるまで、長いこと愛用していて、最後はかみさんに“もう捨てなよ”って言われて泣く泣くサヨナラした記憶があります。

―――久しぶりに穿いて頂いたかと思うのですが、どうでしたか?

いやぁ、なんだか懐かしいですよね。あの頃の思い出が蘇ってくるというか。当時から思っていたんですが、生地がとにかく丈夫なのがいい。岩場って結構こすれてすぐに穴が空いちゃうんですが、グラミチは本当に長く愛用できますから。今日からまた、穿こうと思います。

―――ジム経営と並行してクライミングのガイドブック作りもされているかと思いますが、何かきっかけがあったんでしょうか?

年間100日くらい山へ登りに行くんですが、瑞牆山は初登したルートが100本以上あったり自分のなかでは特別な存在で、その全容を明らかにしたいと思ったんです。ジム運営が少し落ち着いた2013年に、瑞牆山のガイドブック制作に取り掛かりました。本ができたのが2015年なので、丸2年ですかね。最初は、仲間から膨大な情報を集めて、そこから毎日のように瑞牆山に行って、自分で全部登りました。

―――聞いただけで気が遠くなるような取り組みですね。

インプットは全然いいんですが、アウトプットがとても大変でした。岩のイラストを書いたり、原稿を書いたり、とにかくデスクワークが地獄だった。一日18時間程作業していたので、あの2年間で寿命が10年くらい短くなりましたね。その努力の甲斐もあって、とても好評でした。でも、本当に大変だったので二度とやるまいと思いましたね。

―――それでも現在進行形でガイドブック制作を続けられていますよね?

2020年のコロナ禍で、どこにも出かけられない状況のなか、ジムも2ヶ月間閉店せざるを得なくなりました。そのとき、改めて自分にしか出来ないことをやらねばと思い直したんです。クライミングジムは日本全国に何百店舗もできていたし、自分じゃなくてもできる。でも、ガイドブックは自分じゃないとできないし、やったらめちゃくちゃ喜んでくれるので、やっぱりやりがいあるよなって。

それから、すぐに小川山のガイドブックに着手しました。瑞牆山よりもでかいエリアで、そこも情報が混沌としていて整理する必要があったんです。いざ着手してみると、瑞牆山のガイドブックを作った際のノウハウがあったから、3年間掛かりましたけど、仕事自体は意外とスムーズに進行できました。その後、2015年に瑞牆山のガイドブックを作ったことでルートが600本から900本に増えていたので、2023年に続編となる瑞牆山のガイドブックを刊行しました。

年間100日くらい山へ登りに行くんですが、瑞牆山は初登したルートが100本以上あったり自分のなかでは特別な存在で、その全容を明らかにしたいと思ったんです。ジム運営が少し落ち着いた2013年に、瑞牆山のガイドブック制作に取り掛かりました。本ができたのが2015年なので、丸2年ですかね。最初は、仲間から膨大な情報を集めて、そこから毎日のように瑞牆山に行って、自分で全部登りました。

―――聞いただけで気が遠くなるような取り組みですね。

インプットは全然いいんですが、アウトプットがとても大変でした。岩のイラストを書いたり、原稿を書いたり、とにかくデスクワークが地獄だった。一日18時間程作業していたので、あの2年間で寿命が10年くらい短くなりましたね。その努力の甲斐もあって、とても好評でした。でも、本当に大変だったので二度とやるまいと思いましたね。

―――それでも現在進行形でガイドブック制作を続けられていますよね?

2020年のコロナ禍で、どこにも出かけられない状況のなか、ジムも2ヶ月間閉店せざるを得なくなりました。そのとき、改めて自分にしか出来ないことをやらねばと思い直したんです。クライミングジムは日本全国に何百店舗もできていたし、自分じゃなくてもできる。でも、ガイドブックは自分じゃないとできないし、やったらめちゃくちゃ喜んでくれるので、やっぱりやりがいあるよなって。

それから、すぐに小川山のガイドブックに着手しました。瑞牆山よりもでかいエリアで、そこも情報が混沌としていて整理する必要があったんです。いざ着手してみると、瑞牆山のガイドブックを作った際のノウハウがあったから、3年間掛かりましたけど、仕事自体は意外とスムーズに進行できました。その後、2015年に瑞牆山のガイドブックを作ったことでルートが600本から900本に増えていたので、2023年に続編となる瑞牆山のガイドブックを刊行しました。

―――内藤さんは、日本の岩場に特に愛着があるように感じるのですがどこに惹かれるのでしょうか?

日本の岩は美味しい。日本食と同じで、とても繊細なんです。例えば、アメリカやオーストラリアの岩はデカくて大味ですし、フランスの岩は神経質。私も人生のなかで2年くらいは海外にいましが、やっぱり味噌汁の味が一番であるように、最終的にはここに戻ってきたくなるんです。

日本の岩は美味しい。日本食と同じで、とても繊細なんです。例えば、アメリカやオーストラリアの岩はデカくて大味ですし、フランスの岩は神経質。私も人生のなかで2年くらいは海外にいましが、やっぱり味噌汁の味が一番であるように、最終的にはここに戻ってきたくなるんです。

―――内藤さんの次なる目標を教えてください。

今、日本を代表するルートを纏めたガイドブックを作っているんです。初級・中級・上級・トラッドというレベル別にそれぞれ100本厳選し、4冊同時に刊行するつもりです。イメージは、「日本百名山」のクライミング版です。

―――壮大なプロジェクトですね。実際にどのようにルートを選定するんですか?

国内で40年間ずっと登り続けているので、ある程度どのルートがいいというのは頭に入っていますから、100本のうち80本は大体外せないルートを選びます。そして、残り20本がこだわりで、誰も知らないような最高のルートを見つけるべく、今まさに日本全土を登りまくっている最中です。

―――刊行予定はいつ頃になるのでしょうか?

後4年くらいはかかるかな。また、このプロジェクトを進めていく上で気づいたことがあって。日本の名ルートを紹介するということは、そこにどうやって行くのか分からないと使えないじゃないですか? だから日本全国のガイドブックを作らないと完結しないなと思ったんです。本気でこの仕事を全うしたいので、近い将来、フロンティアスピリッツはジムの会社からガイドブックの会社に変えるつもりです。

―――これからも日本のクライミング史を開拓し続けてください! 最後に、内藤さんにとってクライミングとは?

クライミングからすべてを学びましたから、一番大事な存在です。そして、クライミングの何が一番かというと、それを楽しんでいる人達が大好きだということ。一番強いクライマーが偉いのではなく、クライミングを心の底から愛しているクライマーが一番偉いと思っています。だから、私はクライミングが好きな人と過ごす時間が、この上なく好きなんです。

今、日本を代表するルートを纏めたガイドブックを作っているんです。初級・中級・上級・トラッドというレベル別にそれぞれ100本厳選し、4冊同時に刊行するつもりです。イメージは、「日本百名山」のクライミング版です。

―――壮大なプロジェクトですね。実際にどのようにルートを選定するんですか?

国内で40年間ずっと登り続けているので、ある程度どのルートがいいというのは頭に入っていますから、100本のうち80本は大体外せないルートを選びます。そして、残り20本がこだわりで、誰も知らないような最高のルートを見つけるべく、今まさに日本全土を登りまくっている最中です。

―――刊行予定はいつ頃になるのでしょうか?

後4年くらいはかかるかな。また、このプロジェクトを進めていく上で気づいたことがあって。日本の名ルートを紹介するということは、そこにどうやって行くのか分からないと使えないじゃないですか? だから日本全国のガイドブックを作らないと完結しないなと思ったんです。本気でこの仕事を全うしたいので、近い将来、フロンティアスピリッツはジムの会社からガイドブックの会社に変えるつもりです。

―――これからも日本のクライミング史を開拓し続けてください! 最後に、内藤さんにとってクライミングとは?

クライミングからすべてを学びましたから、一番大事な存在です。そして、クライミングの何が一番かというと、それを楽しんでいる人達が大好きだということ。一番強いクライマーが偉いのではなく、クライミングを心の底から愛しているクライマーが一番偉いと思っています。だから、私はクライミングが好きな人と過ごす時間が、この上なく好きなんです。