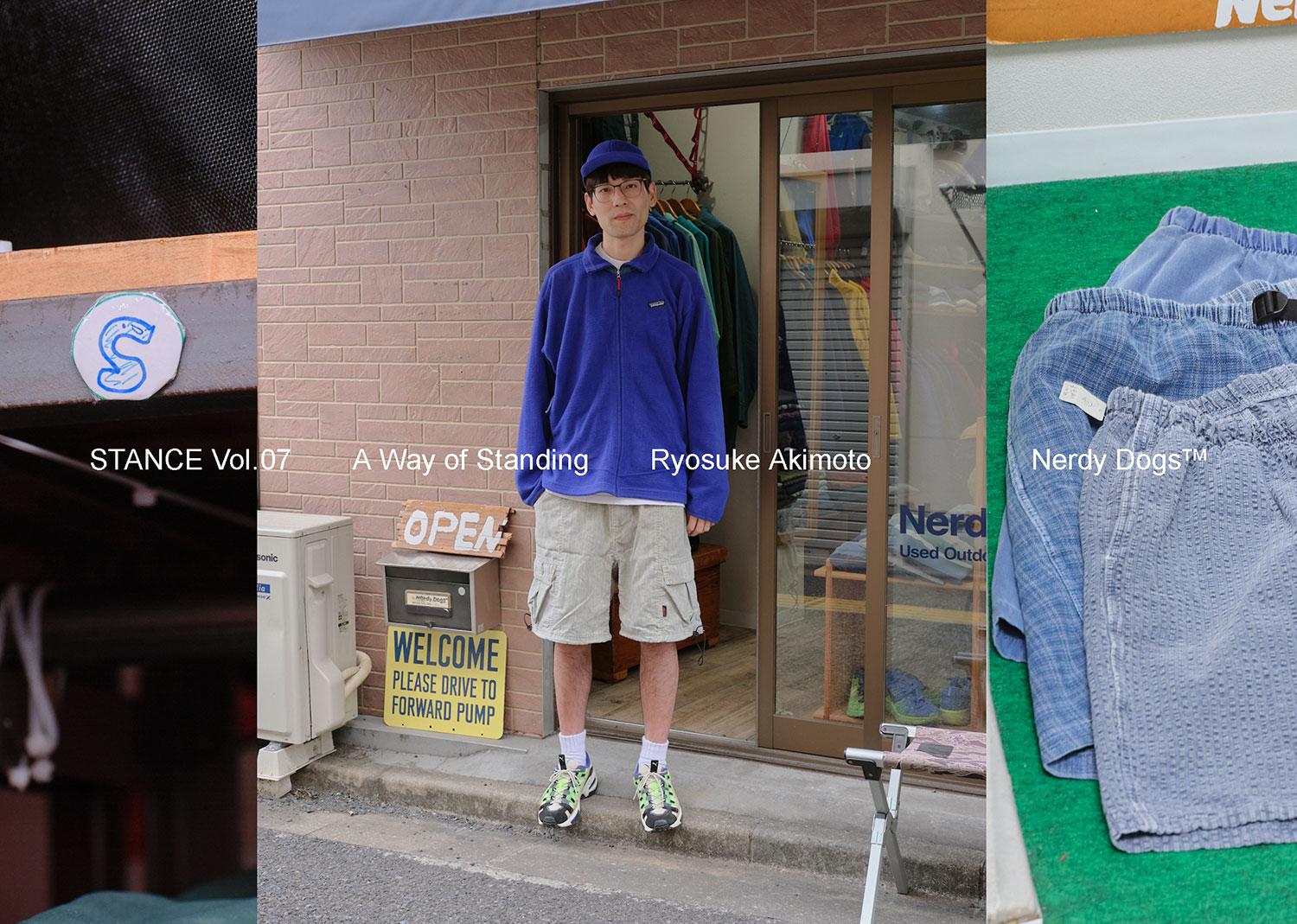

Nerdy dogs

2023年7月、豪徳寺にオープン。90’sのアーカイブアウトドアを中心としたジャンル特化型の古着店。某大手セレクトショップでバイヤー職に従事し、独立した秋元さんがオーナーを務める。Instagram @nerdy__dogs

ー セレクトショップのバイヤー職が独立して古着屋をオープン、という流れは業界としても自然なルートなんですか? あまり聞き覚えがなくて。

秋元:実はけっこう王道なルートです。かつて僕もそうだったように、“新品屋”にとっても古着ってすごく身近なものというか。特にバイヤーや商品企画者にとっては参照にする対象でもあるので。資料として買い集めるうちに詳しくなっていく人も多いと思うんですけど、僕はそもそも、ファッションに興味を持ったきっかけがアウトドア古着でした。いまだにアメカジやミリタリー古着には疎いところがあって。

ー それもまた珍しいような。アウトドア古着が面白いと感じた理由は?

秋元:振り返ると、フリースジャケットやマウンテンパーカーの鮮やかな色使いや機能的なデザインに視覚的な面白さを感じていたんだと思います。ちゃんとハマって、掘り下げるようになったのは、patagoniaのカタログを手にしたことがきっかけでした。当時の僕からすると、アウトドアブランドの“深さ”のようなものを感じたんですよね。

ー “深さ”というと。

秋元:情報の強度というか。アウトドアブランドって大半がちゃんとしたカタログを作っていて、基本的にはそれが絶対の正義なんですよね。それを読んで、アイテム名を把握したり、アイテムごとの生産年の前後関係を把握するのが僕にとっては一番面白かった。いわゆるヨーロッパ古着だったりとかは、何を基準にそのアイテムの年代や背景を推測しているのか、実はすごく曖昧な気がしていて。

ー 確かに、そうですね。

秋元:古着やヴィンテージの大半って、実のところちゃんとした文献やデータがまとめられていなくて、なんとなく口伝文化みたいなところがあるじゃないですか。もちろんそこにロマンがあることも理解していますけど。

ー そうですね。分かります。

秋元:一方でアウトドアブランドは、カタログを見れば年代だったり、アイテム名、色展開、サイズ展開、ほとんどすべての情報が明記されています。そういう、間違いのない情報にたどり着けることが、僕の中で魅力だったように思います。たまにpatagoniaなどでも出自不明のイレギュラーなんかもありますけどね。

ー 店内ではGramicciも取り扱っていただいていますね。

秋元:オープン当初から置いています。新品、古着問わず、アウトドアのパンツといえばここ、という立ち位置ですよね。一番最初に頭に浮かぶのがGramicciだと思うし、インターネットで「アウトドア パンツ」とかで検索してもトップに出てくるのはGramicciなんじゃないですかね。

ー 古着屋的な目線で見ると、どのような印象のあるブランドですか?

秋元:先ほどのカタログの話とは矛盾してしまうのですが、ブランドの知名度の高さに反して、型名や年代が不明なモデルが多い印象があります。この連載で別の方もおっしゃっていたように、買い付けをしていても「無限に種類があるのでは?」と思うほど、いまだに見たことがないものが出てくるんですよ。古着屋としては面白いんですけど、同じものが何本も出てくるわけではないので、狙いを定めにくくて(笑)。

ー 今日はアーカイブもたくさんお持ちいただいていますが、見たことないやつばかりです。

秋元:ですよね? 僕も全然分からないんですよ(笑)。

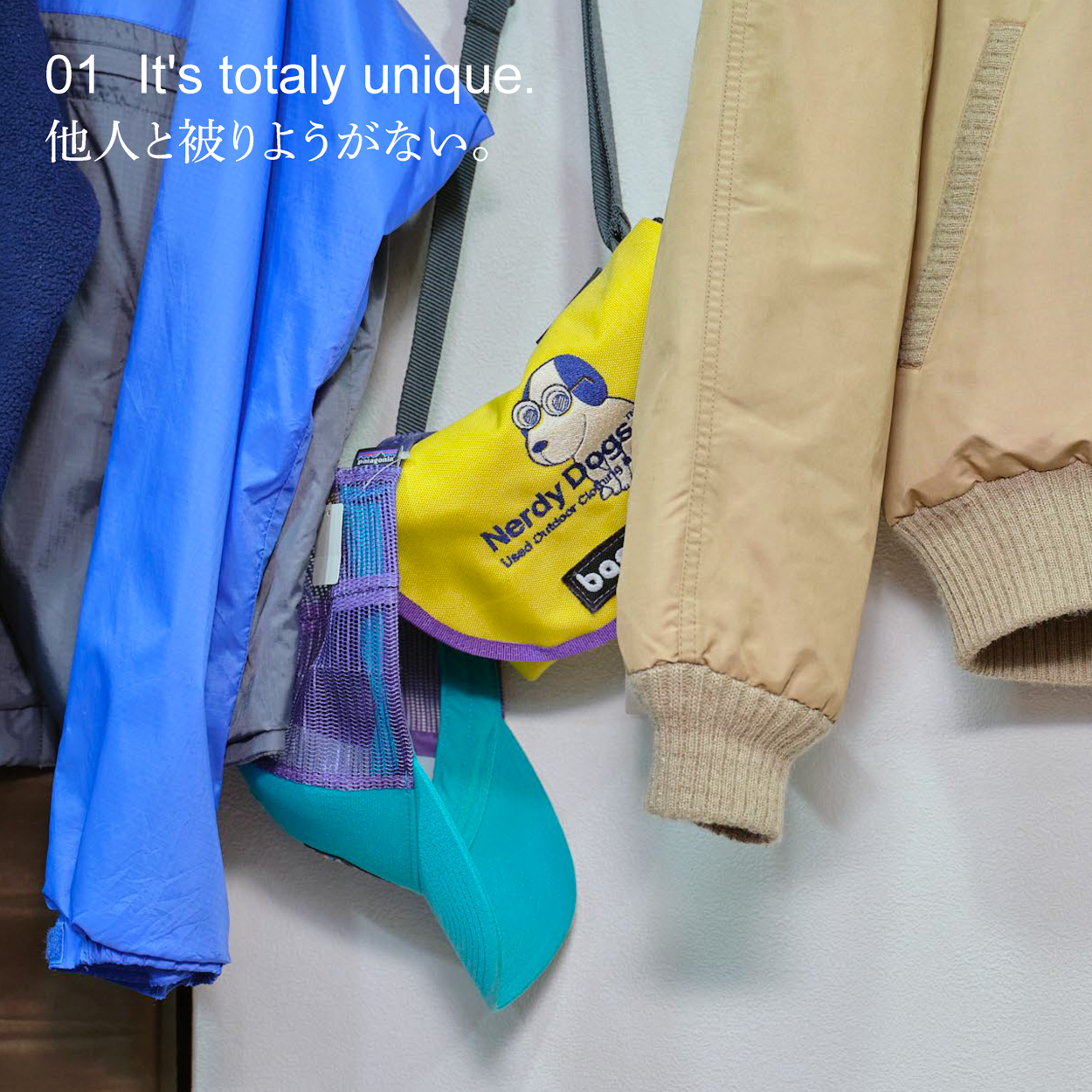

ー 他人と被らなさそうというか。

秋元:被りようがないですよね。今日は、特に分からないやつと気に入ってるやつを持ってきました。

コットンナイロン生地で作られたライトウエイトなカーゴショーツ。「2色持ってきたんですが片方の裾にはドローコードが入っていて、謎ですね。年代が違うやつなのかな(秋元)」

ー ちなみに、Gramicciの過去のカタログを見たことは?

秋元:以前に、日本の代理店が仕入れをしていた時期に作られたであろうカタログを見たことがあります。そこには現存していないモデルの型名やカラー展開の記載がありましたが、おそらくその代理店が本国のアメリカから日本に仕入れていたほんの一部のアイテムかなと。

ー その頃に本国で作られていたGramicciのアイテムの多くは、まだ古着としても日本に入ってきていないかもしれませんね。

秋元:そうですよね。個人的には、お店に置くものについては絶対にモデル名を把握したうえで取り扱いたくて、そういう同業者も多いだろうと思うんですけど、Gramicciについてはもうほとんどあきらめています。その点では、Gramicciはアウトドア古着業界でも少し異質な存在かもしれません。

ー Nerdy Dogs™️としての推しアイテムでいうと?

秋元:アウトドア古着業界だとやっぱり膝上丈の、現行モデルでいう『G-SHORT』がオーセンティックというか、ショートパンツの定番であると言って良いと思うんですが、僕自身はどちらかというと『JAM SHORT』タイプの、膝が隠れるくらいのレングスで太めのシルエットのものが好きです。最近、インラインで復刻していましたよね。かなり忠実に再現されているように感じました。

『JAM SHORT』のアーカイブ。軽快な素材を用いたワイド&ロングなショーツは当時の横ノリ系の若者たちから高い支持を得ていた。

ー 『JAM SHORT』は、特にファッション好きな若い子たちや、ファッション業界の人たちなど、アウトドアが身近でない人たちからのウケがいいです。

秋元:やっぱり、そうですよね。これは師匠から教わったことで、アウトドア業界での定番は圧倒的に膝上丈の『G-SHORT』ですけど、90年代にスケートやサーフィンをしていたような横ノリ系なアメリカの若者たちには『JAM SHORT』のほうがむしろ人気だったらしいですよ。

O.G. SEERSUCKER LAGOON SHORT

ブランド立ち上げ初期のアーカイブから生地やフィットを参照したコットンシアサッカー地のショーツ。リラクシンなサイズバランスとシワのある質感は温暖な気候でも涼しく快適。

ー そうなんですね。不思議と、現代と同じかたちで評価されているというか。

秋元:僕自身『JAM SHORT』は昔から好きで、なんとなくGramicciとしてはイレギュラーなアイテムなのかな? と思いながらずっと穿いていましたが、アウトドア業界の外では主流であったと答え合わせができて、やはり師匠の存在は偉大だなと。Nerdy Dogs™️としては、Gramicciの最大の魅力である、穿いているときの楽さと機動性の高さを推したくて、半袖シャツとのコーディネートを提案しています。半袖シャツって、Tシャツより涼しくない? というのはもう何年も提唱していて。

ー ちなみに、秋元さん自身はアウトドアアクティビティはやらないそうで。

秋元:お客さんにも良く聞かれますが、まったくしません(笑)。なので、こういったアウトドアウエアの真骨頂というか、本領を発揮するシチュエーションには身を置きませんが、それでもしっかり“オン”がある服を街で着られること自体が楽しいんですよね。お店に来られる方でアウトドアを愛好している方は多いので、お客さんからもいろいろと教わっています。どういうものが欲しいのか、どういうものがフィールドでは必要で、役立つのか。服としてアウトドアウエアが好きな僕とは明らかに視点が異なるので、毎度勉強になりますね。

ー ここまでのお話も踏まえて、Nerdy Dogs™️はどういったお店なんですか?

秋元:基本的には“レギュラー”と呼ばれる年代のアウトドア古着をメインに取り扱っていて、ほとんどは90年代以降、古くても80年代以降に作られたものが中心になります。近頃は2000年代、2010年代の、まだあまり注目されていない面白いものを意識的に集めようとしていますね。

ー アウトドア古着って、あるときからアイテムによってはすごく価値がつきはじめて、平たく言うと流行していますよね。

秋元:そうですね。なんでだろう? って考えたことがあったんですけど、おそらくモデル名が明確に分かっているものが多いことが理由のひとつかもしれませんね。ピンポイントで「これが欲しい」となりやすいというか。アイテム自体がブランド化していく傾向があるのかもなって。

ー なるほど。確かに。

秋元:特にpatagoniaに顕著ですが、アウトドアブランドにおいては、ある程度古い年代のものや有名なモデルは相場が決まっているものが多いです。そういった動向は無視できるものではありませんが、僕らくらいの規模感の古着屋がそういうものばかりを置いてしまうのは面白くないよなと感じます。手堅く売れそうなものよりは、月並みですが、多少売るのが難しいものだとしても、やっぱり自分たちが良いと思ったものを置いていたいですね。

ー きっとそれがお店としてのモットーみたいなところですよね。

秋元:そうではあるんですけど、だからといってあまり絞りすぎず、物量は多めにして、どんなアイテムでもなるべくフラットにサラッと出すようにしています。これはオープン当初に決めた、数少ないことのうちのひとつです。数ある選択肢からお客さんが主体的に選べるようにしておきたいというか。

ー それでいうと、1992年生まれとのことですが、店の作り方がかなり往年な感じだなと思ったんですが。

秋元:業界内に師匠のような方が何名かいて、当時のリアルな空気感もお聞きしながら、お店づくりや商品選定の参考にさせてもらっています。やっぱり、知識だけでは頭でっかちになっちゃいますからね。

ー カタログベースの裏付けのある知識は自身の中にインプットしつつも、一方では言葉にならない空気感のようなものも大事であると。

秋元:はい。まあ、すべて自己満足ですけどね。情報も空気感も僕自身が知っておきたいだけで、それを知らないとその服を着られないわけでもないし、ましてやお客さんも知っていなければいけないなんて、まったく思っていません。直感で「良いな」と思って手に取ってもらって、気になったら調べてもらうか、僕らに聞いてもらう。それくらいの感じがちょうどいいですよね。

ー どのような種類のお客さんが多いですか?

秋元:ほとんどが僕よりも年上の人たちですよ。若い子も来るには来るけど、あまりフィットしないのか、大体はうっすら首を傾げながら見てくれています(笑)。

ー 確かに、結構渋いセレクトだなと。

秋元:これはまったく悪い意味ではなく、やっぱりこうも古着がブームになっていると、表層で楽しんでいる人も多いんだろうなと思うんです。もちろん、それでも全然良くて、かつては自分たちもそうでしたし、若いうちは表層でも充分に楽しめますから。

ー 入り口は「よく分からないけど、なんかこれいいじゃん」くらいで全然良いんですよね。

秋元:うん、うちとしてはそれで充分ありがたいです。でも、先輩たちは深く入ってくるんですよね(笑)。結構長い時間をかけて隅から隅まで見てくれます。自分たちとしては「こんなのあるんだ」とか「これ、今見ると新しいな」というふうに、発見した気持ちで店頭に出すんですけど、先輩たちは「懐かしいな」「こんなのあったね」と反応してくれる。そういうポジティブなジェネレーションギャップを楽しめるのは古着屋ならではかもしれませんね。